釣りに行くたびにしっかりと釣果を上げる「釣れる人」と、なかなか結果を出せない「釣れない人」。

同じ場所で釣りをしているのに、この違いはどこから生まれるのでしょうか?

実は、釣れる人には共通した考え方があるのです。それを取り入れるだけで釣果が大きく変わることがあります。本記事では、釣れる人と釣れない人の決定的な違いを徹底解析し、具体的な改善策を解説します。

釣れる人の特徴と考え方

釣れる人には、いくつか共通する特徴があります。

自分の実体験に基づいた知識、ケタ違いの経験値があるので釣りへの向き合い方にもスジが通っています。

釣りが上手い人は、一つのことに固執せず柔軟に試行錯誤を繰り返すので、正解にたどり着きやすく、さらに釣りが上手くなるという無双状態になっている人もいます。

釣れる人は情報収集が徹底している

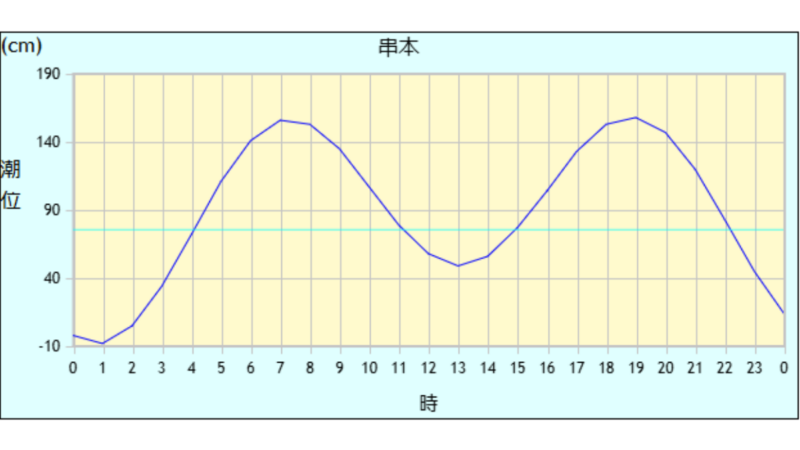

釣れる人は、天候や潮の動き、魚の回遊パターンなどを事前にリサーチします。

釣行前にはネットやSNS、釣具店の情報を活用して「どこで何が釣れているのか」を把握。釣れる場所を的確に導き出します。

釣れる人はポイント選びが的確

釣れる人は潮の流れや地形を読み、魚が溜まりやすいスポットを選びます。

風向きやベイトの動きを観察し、単なる勘ではなく根拠に基づいたポイント選定を行います。

さらに、釣れる人は「時間帯」にも気を配ります。日の出や日の入り、潮の満ち引きなど魚が活発に動くタイミングを狙います。

ポイント選びは前述の情報収集が徹底していればこそ成せるワザです。

釣れる人は仕掛けやルアーの選び方が適切

魚の活性や水の透明度に合わせて仕掛けやルアーを変更するのも、釣れる人の特徴です。

例えば透明度が高ければナチュラルカラー、濁りが強い日は派手なカラーを使うなど細かい調整が釣果に直結することを知っています。

仕掛けの選び方はターゲットの魚種によっても大きく異なります。

例えばシーバスを狙う場合はミノーやバイブレーションを使うことが多いですが、根魚狙いならテキサスリグやジグヘッドを選ぶと効果的です。ターゲットごとのベストな仕掛けを知っていることも、釣果を伸ばす人の特徴と言えます。

釣れる人は正確なキャスト技術を身につけている

ターゲットのいるエリアにピンポイントで仕掛けを投入できることが、釣れる人の大きな強みです。

特に障害物周りや潮目を狙う場合、キャストの精度が釣果を左右します。狙ったスポットに正確にキャストする技術を身につけている人はやはり有利です。

もちろんキャストの技術だけでなく、ルアーや仕掛けの沈み方や巻き方にも気を使うことが重要です。魚の活性や水深によって最適なスピードや動かし方が変わるため、臨機応変な対応が求められるからです。

釣れる人はやはり細かい調整を繰り返す人です。

釣れる人は忍耐力と戦略的判断力がある

釣れる人は、辛抱強く魚の動きを分析しながら釣りを続けます。

アタリが少ない時間帯でも、移動するべきか粘るべきかを冷静に考えているものです。

大型魚や警戒心の強い魚を狙う場合、一度のミスが致命的になることもあります。釣りが上手い人は焦らず状況を分析しながら戦略を立てることが多いものです。

釣れない人の特徴と考え方

釣れない人にもいくつか共通する特徴があります。

釣れない原因は運や偶然だけではなく、釣り方や考え方に問題があることが多いです。これらを改善することで、釣果を大きく向上させることが可能です。

釣れない人は準備不足気味

釣れない人は釣りに行く前の準備が不十分であることがよくあります。

釣り場の情報を事前に集めなかったり、天候や潮の状況を確認せずに出かけてしまったりすることが多いです。準備不足が原因で、最適な釣り場やタイミングを逃したりする人は上手いとは言えません。

釣れない人は勘任せの釣りをしがち

釣れない人は時に直感や勘に頼りすぎることがあります。

ポイント選びや仕掛けの選定を感覚的に行ってしまい、根拠のない判断で釣りを進めることが多いです。もちろん直感も大切ですが、それだけでは十分に釣果を上げることは難しいため、理論的なアプローチを心がけることが重要です。

「なぜ仕掛けやエサ、ルアーは細かいサイズ展開があるのか?」といったことを深く考えずに、釣具店で「何となく良いと思って」購入してしまう人は要注意です。

釣れない人は試行錯誤を嫌がる

釣れない人は同じ方法を続けてしまいがちです。

過去によく釣れた仕掛けやルアーを使い続けたり、同じポイントで粘りすぎたりします。状況や環境に応じて方法を変える柔軟性が足りないため、残念ながら釣果が伸びないことが多いです。状況に応じてアプローチを変える試行錯誤が、釣果を上げるカギとなります。

釣れない人は焦りや不安で判断が鈍る

釣れない人は釣れない時間が続くと焦りや不安を感じやすく、それが判断ミスを引き起こすことがよくあります。

焦って仕掛けを変えすぎたり、特に根拠もないのにポイント移動してしまったりすることがあります。この点は「試行錯誤」と表裏一体ではありますが、理論的な根拠がないのが特徴です。

冷静な判断力を失うことで、せっかくのチャンスを逃してしまうこともあります。

釣れない人は魚の習性を理解していない

釣れない人は、魚の習性や好みを十分に理解していないことがあります。つまり勉強不足です。

どの時間帯に活発になるのか、どのような環境を好むのかをあまり意識せずに釣りをしているため、魚がいない場所で時間を無駄に使ってしまうことが多いです。

やはり情報収集としてターゲットとなる魚の習性を知り、それに合わせた釣り方を実践することが大切です。

わたしはサビキ釣りで釣りデビューし、手軽に釣果を得られたことに喜んだものの、ちょい投げ釣りにチャレンジしても思うように釣れない時期が1年くらいありました。

基本を疎かにして「根拠のない我流」で釣りを組み立てていたのが失敗の元でした。釣れない時は「急がば回れ」。これにつきます。

まとめ

釣れる人と釣れない人の違いは、単なる運ではなく明確な行動や考え方にあります。

釣れる人は、徹底した情報収集、適切なポイント選び、仕掛けやルアーの細かい調整、正確なキャスト技術、そして忍耐力と戦略的判断力を備えています。これらの要素が組み合わさることで、釣果に大きな差が生まれるのです。

一方釣れない人は事前準備を怠ったり、ポイント選びが曖昧だったり、仕掛けを適宜変更しなかったりすることが多いものです。これらの要素を改善するだけで、釣果は確実に向上します。

釣りは単なる趣味ではなく、知識と技術の積み重ねが求められる奥深い世界。

初心者でも釣れる人の行動や考え方を取り入れることで、劇的に釣果を上げることができます。まずは情報収集を徹底し、釣り場の環境を理解することから始めましょう。そして、ポイント選びや仕掛けの工夫を怠らず、実際の釣りで試行錯誤を重ねることが大切です。

コメント